Pagina de La Voz de Almería de hoy (23-mayo-2014)

Mi compadre comprende que esta vez no vote al PSOE (“Si tu padre levantara la cabeza”, me dice). También me dice que tenía que haber reaccionado mucho antes contra la corrupción de los grandes partidos. Pero antes no estaba jubilado y, por tanto, no tenía tanta libertad para decir lo que pienso o lo que voto. Ahora estoy jubilado, tengo los niños criados y la casa pagada y mis palabras o mis actos no causan daño al diario 20 minutos para el que trabajé desde hace 14 años.

Los de la cadena SER de Almería: “¡Vaya pollico que has montado”, me dicen. Les cuento que he decidido no votar esta vez al PSOE (al que voté casi siempre) por puro cabreo. Nunca milité en ningún partido político, pero comparto los ideales del PSOE y fui simpatizante suyo desde siempre. Lo que ya no puedo compartir son sus prácticas corruptas o el silencio de los militantes y líderes honrados (que los hay y muchos) que prefieren mirar para otro lado o no se enteran de lo que pasa en su partido, convertido en simple agencia de colocación de partidarios o parientes.

Ya se que el PP es más corrupto que el PSOE, pero eso no me vale. Los dos grandes (con su defensa acérrima de las listas cerradas, la opacidad de sus cuentas, su nepotismo exagerado, su financiación sucia, etc.) están bastante podridos. En el PP, mucho más. Ahí están los “sobrecogedores” de Bárcenas. Eso era y es lo nomal. La derecha roba por millones y PSOE lo hace por migajas cutres. Pero al PSOE no le consiento que robe ni un adarme. Lo que me preocupa es que quienes comparten conmigo los ideales de solidaridad y de justicia del PSOE convivan con la corrupción cutre de su partido o no se enteren.

No me cambio de chaqueta. Mi chaqueta es y seguirá siendo socialdemócrata. Así lo he mamado de mis padres y compartido con mis mejores amigos. Si el PSOE mantiene sus ideales, se reforma y limpia su mierda, volveré a votarle encantado. Pero esta vez, ya no puedo votarle, como hice antes, tapándome la nariz. ¿Qué hacer ahora que soy más libre que antes?

Primero, para castigar al bipartidismo corrupto, tomé la decisión de no votar a nadie. Luego me dio pena desperdiciar mi voto, después de haber pasado media vida sin poder votar durante la Dictadura. Y, no sin dolor, me puese a buscar donde depositar mi voto, como el que va de compras.

Tengo amigos del PCE en Izquierda Unida a los que siempre agradecí su lucha antifranquista y con los que hicimos la Junta Democrática y tantas acciones clandestinas contra la Dictadura. Pero ahora veo a IU muy confundida. Como en tiempos de la pinza de Anguita y Aznar contra Felipe González. En Andalucía apoyan a PSOE y en Extremadura apoyan al PP. Los descarté en el mismo paquete de los dos grandes.

Me hubiera gustado dar mi voto a los herederos de los indignados de 15-M (Equo, Podemos, etc.), a quienes tanto animó el maestro José Luis Sampedro. Me gustan sus dosis de utopía que tanto echo de menos en el PSOE. Pero aún los veo pequeños, nada concretos y poco eficaces. Recuerdo que mI hijo menor me decía, al volver de pernoctar en la Puerta del Sol, que “iban contra todo”.

-”¿Podrías ser algo más concreto?, le pregunté. Y él me insistió: “¡Contra todo, Papá, contra todo!”. Poco después, sin empleo, emigró lejos de España.

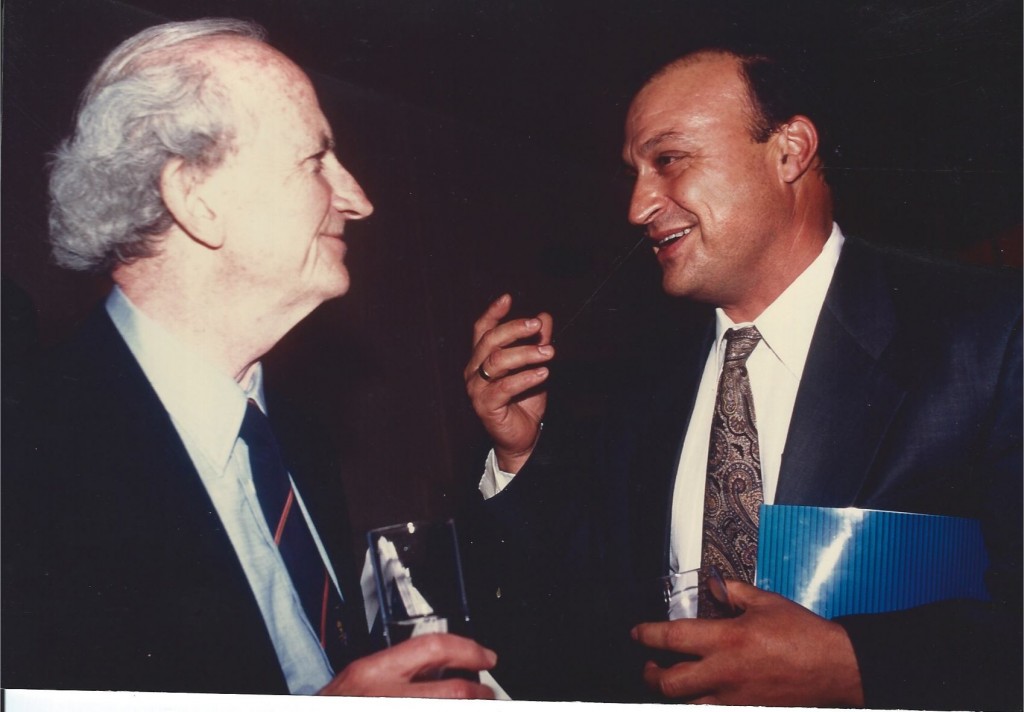

Entre mis admirados José Luis Sampedro y Fernando Sabater, opté por votar al partido de este último: la UPyD. Aunque no me gustan los partidos personalistas (y me parece que éste aún lo es para Rosa Díez), el nº 1 de su candidatura al Parlamento Europeo es el profesor Francisco Sosa Wagner, a quien conocí una vez (sin saber entonces quien era) en una reunión para defender una nueva Ley de Partidos Políticos.

He leído algunos escritos de Sosa y, lo que dice, me suena bien. Le votaré esta vez. Pero es un voto prestado, condicionado a ver qué hace con mi voto cuando esté en elParlamento Europeo y qué hace su partido en el Congreso de los Diputados. Si me gusta lo que hacen, repetiré y si no, me buscaré otro partido al que votar. Y seguiré mirando de reojo al PSOE, por si cambian a mejor. No voy a tropezar más veces en la misma piedra. Ya no. Como dice un proverbio árabe:

“La primera vez que me engañes será culpa tuya; la segunda vez que me engañes será culpa mía”.

Creo que si viviera mi padre (del PSOE de antes de la guerra) estaría de acuerdo conmigo. He votado demasiadas veces con el corazón. Ya es hora de ponerle al voto unas gotas de cerebro.

—

Copio y pego, a continuación, lo publicado por La Voz de Almería y la cadena SER, a raiz de la polémica en Facebook.

| Martínez Soler da un ‘portazo’ al PSOE y Fernando Martínez responde | |||||||||||

| Polémica en las vísperas del fin de campaña | |||||||||||

|

|||||||||||

|

|||||||||||

|

||||||||||||||||||||

Aunque casi siempre he votado al PSOE (el partido de mis padres y cuyas ideas comparto, no sus prácticas) esta vez no voy a votarle. Acabo de comunicarle por Facebook a Francisco Sosa, un caballero de UPyD que me parece que está limpio, que ya tiene mi voto.

“Muchas gracias, Francisco. Y ánimo. He votado casi siempre al PSOE pero esta vez iré contra el bipartidismo. Los dos grandes están bastante podridos. Haz algo. Ya tienes mi voto. Un abrazo. Jose”.